【読書】山之内靖『総力戦体制』ちくま学芸文庫

山之内靖『総力戦体制』ちくま学芸文庫 ヤ-24-1 2015.1.7

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480096494/

いままで私が学習してきたことについて、いったんの総まとめとなるような一冊でした。

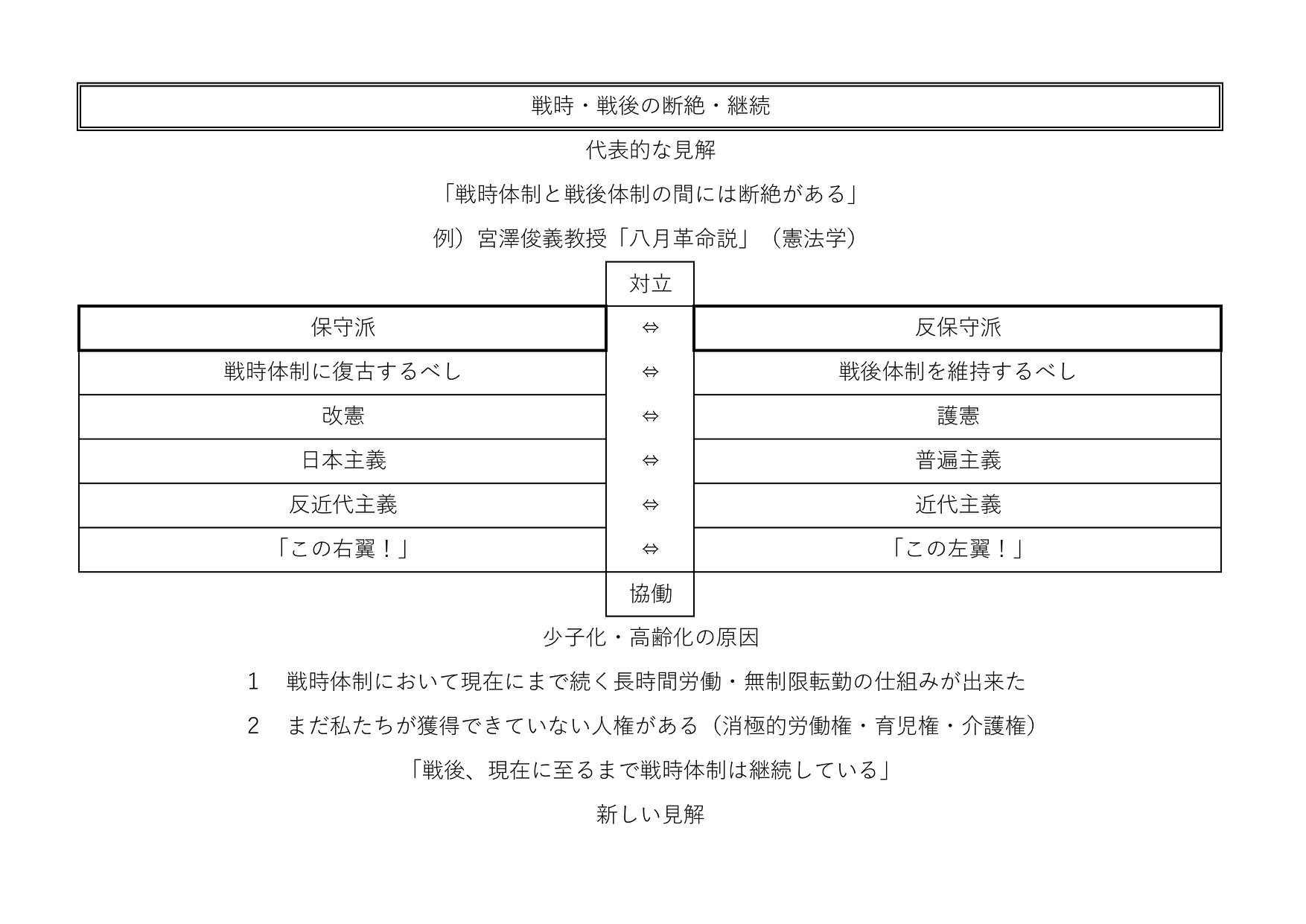

1 「断絶」と「連続」

戦後を代表する社会科学者、大塚久雄、丸山真男たちは、長らく、戦時体制と戦後体制とが、断絶したものであると、認識していた。そして、戦時体制の前近代性について批判して、戦後体制についても、より近代的になってゆくべきであると、主張していた。

「断絶説」について、代表的な見解は、宮澤俊義(憲法学者)の「八月革命説」である。

〔中島コメント〕

私の敬愛する司馬遼太郎さんも、断絶説の立場でした。断絶どころか、戦時中の日本国家のことを、「異胎」という、おどろおどろしい言葉によって、日本の歴史のなかでも特異な時代として、表現していました。この表現は、「日本人の二十世紀」『この国のかたち』(四)文春文庫に出てきます。

また、私が物事を考えるときに、よく参照する樋口陽一さん(憲法学者)も、同様の立場であるようです。さらに、樋口さんは、『加藤周一と丸山真男』(平凡社)において、「当時、もし私が、もう少し年長であったなら、当時のことについて、呪いの言葉を書き連ねていただろう」という趣旨のことを、書いていました。

司馬さん、樋口さんに共通している態度は、戦時体制への「拒絶」が、「断絶」の主張に、つながっていることです。

2 戦争国家から福祉国家へ

しかし、戦時体制と、戦後体制とは、連続している。それが、本書の著者である、山之内靖さん(社会学者)の意見。

現代国家は、福祉国家である。福祉国家の起源は、戦時中にある。戦争のため、国民を総動員するには、その対価として、国民の全てに対する、社会保障を整備する必要があった。

たとえば、日本の国家が、年金制度を導入したのは、戦時中のことであった。

〔中島コメント〕

映画『エセルとアーネスト』においても、イギリスにて、戦時中、社会保障制度の整備について、その必要性を主張する、ベヴァリッジ報告のことが、出てきていました。

戦争国家から福祉国家へ至っていった国家は、日本だけではないようです。

また、現代日本における標準的な(標準的「だった」?)生き方、正社員×専業主婦についても、戦時中に、国家が形成したものである旨、濱口桂一郎さんの『働く女子の運命』にも、書いてありました。

なお、社会における、主な働き手たちのみならず、彼ら彼女らの輪から外れたひとびとをも、社会に包摂しようとする、戦争国家・福祉国家の発想は、イエス・キリストの「社会からの隔離を受けている病者たちを、社会に包摂する」という発想(山形孝夫『治癒神イエスの誕生』ちくま学芸文庫)にも、近似しています。この近似、個人的に気になります。

3 一国資本主義からグローバル資本主義へ

戦時中、国家が形成した総力戦体制は、戦後、経済成長のために、有効に機能した。

国家が企業を統制して、その国家の内部において、経済が発展してゆくうちに、いつしか、その経済の勢いは、当該国家が操作できる範囲と規模を超え、グローバルに活動するようになった。

その結果、国家の役割は相対化して、国家・企業・家族・任意団体からなる社会システムの、一部に過ぎないものとなった。

たとえば、欧州連合は、「役割の相対化した国家たちが、グローバル資本主義に対抗して、経済へ及ぼす自分たちの影響力を、十全ではないまでも、取り戻そうとして、形成した国家連合」であるものと、捉えることができる。

なお、高度成長期、国家が企業を統制していた時代、国家と企業へ、働き手を提供してきた家族は、疲弊して、衰退した。「家族の失敗」。

任意団体は、社会システムのなか、国家・企業・家族、それぞれに分散した個人を、一ツ所(ひとつところ)につなぎ合わせる機能を果たすものである。ただし、任意団体自体も、社会システムの一部であるため、そのことによる、活動の限界は、ある。

〔中島コメント〕

作家である堀田善衛さんが、社会主義国家となって間もない中国へ赴き、その目で現地を見て、その評論『上海にて』(集英社文庫)に、「社会主義体制は、生産・建設のためには、有効な体制であるようだ」という趣旨の文章を、書き残しています。

しかし、同様のことは、資本主義国家である、日本においても、起こっていました。高度成長。「社会主義体制が、生産・建設を促進した」のではなく、「国家が戦時中に形成した総力戦体制が、戦後の経済成長を牽引した」のでしょう。

東欧政治学者・塩川伸明さんは、『冷戦終焉20年』(勁草書房)という著書のなかで、「社会主義の崩壊によって、資本主義社会において、新自由主義が台頭してくることとなった」という旨、指摘しています。社会主義の敗北、資本主義の勝利。

しかし、実際のところは、「社会主義国家においても、資本主義国家においても、経済の勢いを、一国単位で操作することができなくなった」ことが、新自由主義の台頭してくる原因となったのかもしれません。社会主義も資本主義も、総力戦体制であったことは同様であって、その総力戦体制が、グローバル資本主義の勢いに、敗北したのでしょう。要するに、「国家が経済に敗北した」ということでしょう。「国家の方針と、経済の方向とが、かち合ったときに、国家が経済に譲歩する」という構図については、森政稔さん(政治学者)の『迷走する民主主義』にも、指摘がありました。

なお、山之内靖さんは、マルクス主義経済史家であるようで、人類史において、経済が一定の方向へ進んでいるかのように、言い換えると、「一国資本主義からグローバル資本主義へ」という動きが、歴史上、初めて現れたかのように、書いています。

しかし、田中明彦さん(国際政治学者)は、世界経済における、グローバル資本主義の展開について、『新しい中世』という言葉で、表現しています。ひょっとすると、グローバル資本主義の展開と同様のことが、規模や場所を別にして、人類史において、過去にも起こっていたのかもしれません。

堀田善衛さんの言葉。「歴史は繰り返さず、人これを繰り返す」。

国家・企業・家族・任意団体が、社会システムを構成していることについては、『経験から学ぶ経営学』〔第2版〕(有斐閣)にも、同様の指摘がありました。38ページ。

国家、企業、任意団体の組織特性について、個人的に興味深い表が載っていたので、本ページの末尾に抜粋しておきます。

個人的には、任意団体の果たす機能に、興味があります。

私自身、任意団体に複数参加して、その団体における活動を通して、仕事を得て、生活しているからです。

個人的な直観。これからの任意団体の運営にとっては、国家・企業・家族が、時間と労力とを吸い上げにくい、「自営業」として働き生活するひとびとが、増えていくことが、重要かもしれません。

4 近代化・産業化への懐疑

戦後日本の社会科学が準拠した、ヴェーバーとマルクス。

彼らは、社会の近代化・産業化を、手放しで礼賛していたわけではなかった。むしろ、近代化・産業化してゆく社会の行く末に、懐疑を抱いていた。

こうした彼らの懐疑について、そのもととなった哲学を提供した人物たちがいる。ヴェーバーにおいてはニーチェ、マルクスにおいてはフォイエルバッハである。

ニーチェも、フォイエルバッハも、社会の近代化・産業化を推し進めるよりも、ギリシャの自然観にまで、社会観を立ち返らせるべきであると、説いていた。

〔中島コメント〕

ギリシャの自然観。

その重要性は、堀田善衛さんも、最後の大作である『ミシェル 城館の人』において、指摘していました。

堀田善衛さんも、その執筆当時の社会科学において、どのようなことが問題になっていたのか、よく把握していたのかもしれません。

この『総力戦体制』を読みつつ、「それでは、本書の論説をふまえて、自分は、どのような判断枠組によって、生きていったものだろうか」ということが、個人的に、気になっていました。その判断枠組について、よきヒントを、堀田さんが、上記小説によって、既に示してくれていました。

ごく個人的な読後感。私も、もうじき35歳。人間一般の現役時代について、70歳までとすると、折り返し点にさしかかる頃合です。

その35歳を過ぎてからの生き方について、山之内靖さんの『総力戦体制』と、堀田善衛さんの『ミシェル 城館の人』は、よき指針になりそうです。

この時期に、この両作を読むことができて、よかったです。何か、巡り合わせのようなものを、個人的には感じます。

※ 今後の指針となる書籍について、あえて、あと一冊、挙げるとすると、河合隼雄さんの『日本文化のゆくえ』(岩波現代文庫)になりそうです。自分のために、書き留めておきます。

〔追補〕

国家の役割の相対化。この現象は、「法」の根拠づけについても、影響を及ぼしそうです。

私は、いままで、「どうして、ひとは、法律を守るべきであるのか」という問題について、次のように回答していました。

「法律は、国会において、国会議員が定めたものである」

「国会議員は、国民の代表である」

「すなわち、法律は、国民全員の約束である」

「ひとは、約束を守るべきである」(信義誠実の原則)

「従って、国民は、法律を守るべきである」

しかし、国家の役割が相対化して、社会システムの一部であるということになると、他にも社会システムを構成している組織である、企業・家族・任意団体が、国家の制定した法律を守るべき根拠が、薄弱になります。

本書の論説に依拠するとなると、「どうして、ひとは、法律を守るべきであるのか」という問題について、再度検討が必要になりそうです。思えば、法律の正当性の根拠が、「国会による立法」となる前には、たとえば、その根拠が「王権神授説」だった時代もあったのでした。必ずしも、法律の正当性の根拠を、「国会による立法」に求めることに、こだわらなくても、いいのかもしれません。

「法」の通用力が相対化するとなると、「道徳」(周囲に合わせること)及び「倫理」(自分で考えること)が、大事になってくるかもしれません。ただ、「何が道徳であるか」ということは、簡単には決まりませんので、「道徳」よりも「倫理」の方が、より大事そうです。

そして、「信義誠実の原則」は、いつの時代にも、どの社会にも、通用する原則たりうるかもしれません。