【読書】堀田善衛『ミシェル 城館の人』全3部 集英社文庫

堀田善衛『ミシェル 城館の人』(第1部 争乱の時代)集英社文庫 2004.10.20

http://books.shueisha.co.jp/items/contents.html?isbn=4-08-747749-5

堀田善衛『ミシェル 城館の人』(第2部 自然 理性 運命)集英社文庫 2004.11.19

http://books.shueisha.co.jp/items/contents.html?isbn=4-08-747759-2

堀田善衛『ミシェル 城館の人』(第3部 精神の祝祭)集英社文庫 2004.12.16

http://books.shueisha.co.jp/items/contents.html?isbn=4-08-747772-X

堀田善衛さん、後記主要作品群のひとつ。堀田さんの文業も、『定家明月記私抄』『路上の人』を経て、いよいよ大詰め。

主人公は、ミシェル・ド・モンテーニュ。フランス古典文学『エセー』の著者。ヨーロッパ中世、カトリックとプロテスタントとの宗教戦争の時代に生きたひと。

1 生涯

ミシェルの祖父は、もともとは廻船問屋だった。祖父が商売で成功して、貴族の地位を買った。

ミシェルの父親は、彼を特別な方法で教育。当時、学校教育の内容については、教会が支配していた。しかし、キリスト教のドグマに基づいた教育よりも、ギリシア・ローマの古典に基づいた「ありのままの人間を見つめる」教育が隆盛してきていた。キリスト教よりも、ギリシア・ローマ。こうした、学問における動きのことを、「ルネサンス」という。

ミシェルは、長じて、高等法院の法官になった。現代でいう裁判官。しかし、在任していた13年間、一度も昇進しなかった。

法官を辞任したあと、ミシェルは、自分の城館にこもり、『エセー』の執筆に取りかかる。思索に耽る日々。しかし、政治が彼を放っておかなかった。カトリック、プロテスタント、どちらにも肩入れしない、ミシェルという人物。彼を、王室は両派の調停にあたらしめた。だが、上手くいかなかった。両派の争乱には、政治権力をめぐる争乱が、分かちがたく絡みついていた。「どちらかの頭領が死ぬまで、この争乱は終わらないだろう」。

調停の役割を終えたミシェル。再び城館にこもり、『エセー』を改版。初版を第1部とすると、第2部にあたる部分を執筆。その後、ローマへ旅に出た。この頃、彼は、結石を発症。その後、彼は、結石と長く付き合うことになった。ミシェルは、道行く先々で、湯治しつつ、その土地々々におけるカトリック、プロテスタントの勢力分布、各派に属する貴族や民衆の考え・姿勢を見聞していく。行き着いた先、ローマでは、「ローマ市民」の称号を取得。当時、ローマ市民であることは、世界市民であることに等しかった。ミシェルの喜びは、一入だったという。

ローマから帰る途中、王からの知らせがミシェルに届く。「ボルドオ市長に任命する」。ボルドオ市内のプロテスタント勢力が、市外・国内・国外のプロテスタント勢力と呼応して、挙兵しようとしていた。ミシェルは、体調不良のなか、関係各所と交渉し、また、夜を徹しての見回りを繰り返し、市内での戦闘の発生を抑えた。

ボルドオ市長としての激務を全うし、城館に戻ったミシェル。しかし、フランス国内での宗教戦争は収まらず、治安が悪化。ミシェルの城館も、略奪を受ける。加えて、ペストが流行。ミシェルは一家を率いて疎開することになった。

疎開先での、雨露もしのぐことができない貧窮のあと、やっと城館に戻ったミシェル。『エセー』の第3部を執筆。『エセー』の執筆開始当初、30代の彼は「哲学とは如何に死すべきかを学ぶことである」と、死を特別なこととして取り扱っていた。50代になったミシェルは、その若い晩年に、「死ぬことは、眠ることと同様、自然なことである」と書き残した。59歳で永眠。

〔中島コメント〕

1 ミシェルの生涯 堀田さんの生涯

ミシェルの生涯は、堀田さんの生涯にも、一部、重なります。

堀田さんの実家も、廻船問屋だったそうです。実家の仕事柄、外国人と接することが多く、少年のうちに自ずと英語を習得したといいます。

また、堀田さんは、慶應大学の法学部政治学科に入学。入学当初、上京したその日に、2・26事件が発生。堀田さん自身、争乱の時代に青年期を過ごしました。法学部政治学科での勉強については、民法の条文を読んで「こんなの日本語じゃない」と、仏文科に転科。その後、太平洋戦争が勃発。実家のある富山へ疎開。物資の乏しい時代、裕福だった堀田さんの実家も略奪を受けたそうです。そして、兵士として召集。これら、堀田さんの少年時代から、青年期、戦争前後にかけての経験については、『若き日の詩人たちの肖像』『めぐりあいし人びと』(いずれも集英社文庫)に詳しいです。

戦後、資本主義国家と社会主義国家との冷戦時代。堀田さんは社会主義に拠る作家として活動。最終的には、同様の立場の作家たちが国際的に集まる「アジア・アフリカ作家会議」の議長まで務めました。こうした活動からの引退後、堀田さんは、資本主義と社会主義との対立について、振り返って、「社会主義は資本主義に対する抗議派(プロテスタント)だったのではないか」という趣旨のことを書いています(『スペイン断章』集英社文庫)。

雑感。民法の条文を読んで「こんなの日本語じゃない」。たしかに、文語体だった時期の民法は、読みにくかったです。その後、2004年の改正で、民法は、全文、口語体になり、読みやすくなりました。

堀田さんは、仏文科に転科しましたけれども、私自身は(大学は違いますけれども)法学部法学科で学んでよかったと、いまでも思っています。法学にも、古くからの社会思想が、こもっています。法学も、ギリシア・ローマの古典や、ルネサンスの思想に至ることができる道のひとつです。

以下、個人的に興味深かった記述について、抜粋して書き留めていきます。

2 教育

(1)教育とは

「判断力を伴わない学問が何になるか」

「受験技術のみに練達した、いわば一種抽象的な技術者を製造することを旨とした教育は、果して教育の名に値するものであるかどうか」

現代日本における教育についての、堀田さんからの指摘です。

河合隼雄さんからの指摘、「『大人になること』とは、『自分なりの社会観・世界観を持つこと』である」にも通じる言葉です。両者の文章について、「社会観・世界観」という単語と「判断力」という単語とを入れ替えても、それぞれ同様の意味になります。

堀田さん、河合さんの指摘を通じて、教育というものの本来の姿が見えてきたような気がします。

(2)ギリシア・ローマ

ルネサンス。キリスト教のドグマに基づいた教育よりも、ギリシア・ローマの古典に基づいた「ありのままの人間を見つめる」教育。ギリシア・ローマの古典について、私も興味が湧いてきました。法学においても、ローマ法の影響は、今日の日本法にまで及んでいます。ローマ法をひもとくことで、ひょっとしたら、現代の日本法の抱える問題について、何か手がかりをつかむことができるかもしれません。その手がかりのひとつが「自然法」という概念です。後述します。

3 法

「法律が信用をされるのは、それが公正であるからではなくて、それが法律であるからである」

(1)現代日本における立法

現代日本では、こういう建前になっています。

「国民が国会議員を選挙によって選出して、国会議員が国会において法律を制定する」

「だから、法律は国民の約束であり、自分でした約束であるので、国民は法律に従うべきである」

しかし、その建前は、実体を伴っているでしょうか。

まず、「行政国家現象」という現象があります。この現象は、「法案を作成する主体が、国会議員ではなく、行政官僚になっている」というものです。

また、「国会議員を選出する選挙手続が、本当に、民意を反映しているのか」ということについても、各地で選出する議員定数に関する違憲(状態)判決が続いている状態です。

現代日本で国会議員たちが制定している法律は、本当に公正なものなのでしょうか。

(2)自然法

上記(1)にて触れたような、「国会が制定する法律」のことを「制定法」といいます。「制定法」に対して、「自然法」という概念があります。「自ずから然るべき法」。本来あるべき法のことです。

「法律が信用をされるのは、それが公正であるからではなくて、それが法律であるからである」という言葉は、法律が含む「自然法」という側面を指摘した言葉でもあります。

こうした「自然法」という言葉、概念から、個人的に思い付いたことがありますので、以下、書き留めておきます。

現代日本の法律では(おそらく欧米の法律でも)「個人による意思決定」が中核となっていて、個人による意思決定がないと、なかなか物事が動かない仕組みになっています。そのため、法律には、子ども(意思能力がまだ発達していない)・認知症高齢者(意思能力が減退している)の選挙能力や行為能力を制限する制度が、組み込んであります。しかし、公法においても・私法においても、子ども・認知症高齢者の権利を制限する社会であることが、社会において少子化・高齢化が進んでゆく根本原因になっている観があります。

そうした問題意識からすると、「自然法」という概念を参照して、次のように考えを進めてみてもよいのではないでしょうか。子ども・認知症高齢者についての問題領域においては、「個人による意思決定」という考え方ではなく、「自ずから然るべき法」という考え方を中核とする。そのことによって、彼ら・彼女らの権利をいかす仕組みを、創ってゆくことができるかもしれません。

ただ、「自然法」という概念には、「それが自然法であることを、誰が確認するのか」という問題が、ついてまわります。「自然法」という概念を、現代日本の制度に導入すると、「これが日本古来の自然法である」「これが神意に基づいた自然法である」などなど、我田引水な「自然法」が、たくさん出て来そうです。

また別な話。現代日本では、中央政府が、だんだん統率力を失いつつあります。経済の衰退、社会保障について膨れ上がってゆく支出に、打つ手なし…

もし、中央政府が瓦解した場合、または、瓦解に近い状況になった場合に、日本各地において、制定法に代わって実効し続ける「自然法」(「慣習法」と呼んだ方がいいかもしれません)は、どのようなものなのでしょう。こうした問題についても、興味があります。

「自然法」について、引き続き、個人的に調べてゆきます。

3 政治

「政治は、不可避的に、その本源に流血を宿しているものであった。商取引きとは別の存在なのである」

「政治に関する徳は、人間の弱さに順応し、それに合わせるために、いろいろな襞と角度と屈曲のある、混ざりものの、技巧をこらした徳であって、真直ぐな、明確かつ恒常なものではなく、清浄潔白な徳ではない」

「純粋なままでいたい者は宮廷を去れ」(中島註:「宮廷」は「政治の舞台」と言い換えることができるでしょう)

政治の奥底には、暴力がある。ひとことで本質を言い抜く言葉です。

これらの言葉から、いままで小説や評論で触れてきた、堀田さんたちの言葉が、連想によって出て来ます。

堀田さんと親交のあった作家・開高健さんは、「人間は大脳を欠いた無脊椎動物である」と書いています(『輝ける闇』新潮文庫)。ベトナム戦争、その現地、市内の広場での政府軍による銃殺刑を目にしたときの言葉です。

堀田さん自身、チェコにおける「プラハの春」をソ連軍が戦車で蹂躙したときに、社会主義について、政治について、幻滅を覚えたといいます(『天上大風』ちくま学芸文庫)。

社会主義の目的は、社会正義の実現(同じく『天上大風』)。あくまでも理性を目指して…(『ゴヤ』集英社文庫)。そう考えていた、青年時代・壮年時代の堀田さん。しかし、人間は、理性だけでなく、獣性、動物性も秘めている。

本項で引用した三つの言葉は、堀田さん自身の経験とも重なる、実感のこもった言葉たちです。

これらの言葉から、ひとつ、個人的な思い出が浮かんできました。

学生時代、司法書士試験の受験を心に決め、そのための奨学金に申し込んだ際、面接において、教授の方々から、こういう問いかけがありました。

「あなたは、成年後見で、障害のあるひとたち、高齢のひとたちの役に立ちたいといいます。でも、同じ役に立つなら、政治家になるという手もあるでしょう?」。この問いかけに対して、私は、こう答えました。「実際に、顔の見える相手の役に立ちたいのです」。いまも、この思いは変わっていません。

いままでの文脈からは、若干飛躍のある話ですが、自分にとって大事な言葉ですので、ここに書きとめておきます。

ミシェルも、王からの任命など、周囲からの要請がない限り、自分から政治に関わってゆくことは、なかったそうです。

4 カトリックとプロテスタントとの宗教戦争

「現実は、血の対決であった。双方それぞれの神学者や理論家の背後に、それぞれに独自な政治グループと軍事組織を持つ党派が結成されていて、教会それ自体の権威は、これらの党派にとってかわられてしまっていた。それが教会ではなく、党派であるということになってしまえば、これは宗教の仮面をかぶった派閥闘争であるということになる。従って綱渡りのような、言語道断な同盟や、利害以外には誰にも理解不可能な提携がくりかえされる」

「それぞれの党派内部には、縁戚関係は言うまでもなく、チーズの種類ほどにも複雑な、地方や都市の持つ独自の特権や伝統、各地の有力者や集団の、手も触れがたい利害と野心が交錯していた。しかも、こういう状況が呼ぶものは、当然自然に経済危機であり、通貨混乱、物価騰貴、増税と投機行為であり、しかもこういう経済それ自体にとってのマイナス要素は、実は争乱にとっては、逆転してプラスのエネルギーを供給する源泉となるのであった」

「パリの王権は、一応フランスを統一した。けれどもそれ故に、それまでの世紀とは異った、政治という不安定要因を主人公として持ったヨーロッパが登場することになる。かくてこの政治そのものがまた、宗教紛争と綯いあわされ、血に塗れた騒乱の苦悩に喘ぎながら、そこに部厚い、ヨーロッパそのものである創造の用意もが形成されて行くのである」

フランス革命において、フランスの国民たちが、「信教の自由」「政教分離」を、自分たちの政治制度に導入した理由が、よく分かります。

なお、ヨーロッパでは、「信教の自由」「政教分離」は、カトリックとプロテスタントとの宗教戦争において、問題になりました。

日本において、「信教の自由」「政教分離」は、「ある政治勢力が、神道を、国民を強制的に統合する手段として利用してきた。そして、また利用しようとしている」という文脈において、主に問題となっています。

このように、ヨーロッパと日本とでは、問題状況が違っていることを、書き添えておきます。

また、資本主義と社会主義との対立は、その結果として、どのような教訓を、両者の政治制度のなかに残したのでしょう。

おそらく、社会主義の残した教訓は、「人間は、理性だけでは生きていない。生きてゆくことができない」ということ、そのことのあらためての確認だったのではないでしょうか。

そして、その教訓を、政治制度は、まだ反映していないようです。

5 理性

「われわれがこの地上の牢獄にある間は、われわれの中には、純粋に肉体的なもの、純粋に精神的なものは何もない。だから生身の人間を、肉体と精神の二つに引き裂くのは正しくない。また、快楽の享受に対しても、少くとも苦痛に対するのと同様の、好意をもって当るのが本当であると思われる」

「禁欲主義(ストイシズム)には懐疑主義を」

「懐疑主義には徹底した自己点検を」

「そして本来快楽主義的な自己の天性に対しては、節制というストイシズムを」

「もっとも軽蔑してはならない階級は、その単純さのために(社会の)最下層に立たされている人々のそれであると思う。そして彼らの交際の仕方は、ずっと正常であると思われる。私はいつも百姓たちの行状や言葉が、われわれの哲学者たちのそれよりも、真の教えにかなっていると思う」

「ここだけの話だが、私はつねに、もっとも天上的な思想と、もっとも現世的な生活の間に、奇妙な一致があることを見て来た」

「私には、われわれの学問のうちでは、もっとも高く昇ったものが、もっとも現世的かつ下界的であるように思われる」

「人間は誰でも自分のなかに、人の人たる条件の完全な形をそなえているのだ」

「まことに人間というものは驚くほど空な、変わりやすい、不定な存在である。人間について恒常不変な判断を立てることはむずかしい」

ミシェルの言葉たちを、要約して、箇条書きにしてみます。

・ 肉体と精神は、ひとつのものである。

・ 禁欲主義に傾き過ぎてもいけないし、かといって、快楽主義に傾き過ぎてもいけない。

・ もっとも高く昇った思想は、もっとも現世的である。

・ 誰しも人間なのであるから、自分について考えることは、人間を考えることにつながる。

・ その人間は、絶えず変化している。

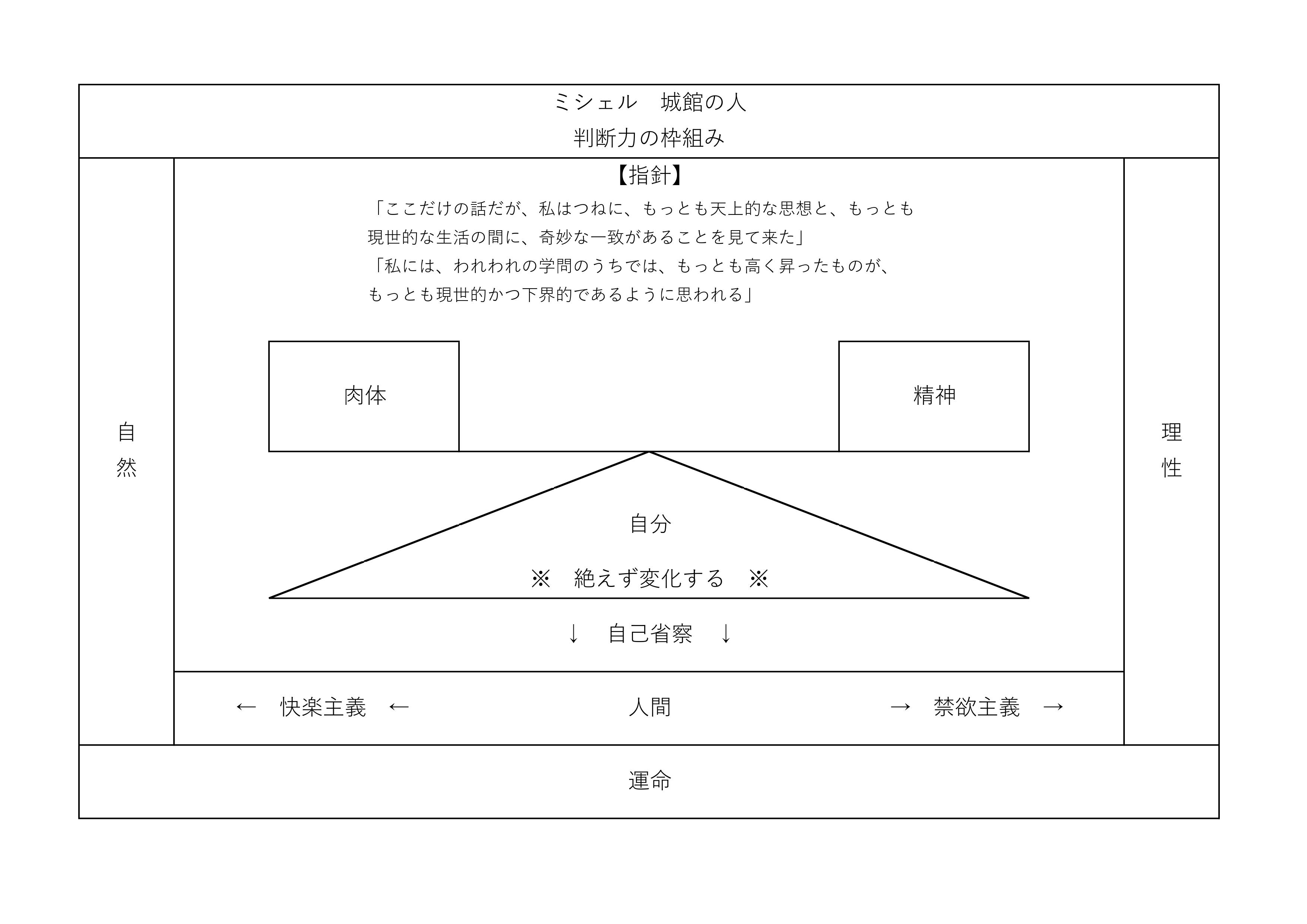

これら、ミシェルが提示した「判断力の枠組み」を図にしてみると、この記事の末尾に添付したようなものになるでしょう。

人間には、理性があると同時に、獣性もある。両方の性質を、等しく認める。そして、自己省察から、人間という、変化し続ける存在について、思索する。その思索を通して、思想においても・生活においても、適切な判断をする。

肉体と精神、自然と理性、それぞれ両者について平衡を保つことができる、とてもバランスのよい、判断力についての枠組みですね。理性への懐疑から発して、獣性、つまり自然をも含み込む。ミシェル、そして堀田さんの思想について、その到達点をみるような思いが、個人的に、します。

それにしても、ヨーロッパ中世、モンテーニュの時代から、こうした平衡感覚のある判断枠組が出来ていたのに、どうして現代に至るまで、法律制度は、「意思決定」つまり「理性」にのみ、根拠を置いたままになっているのでしょう。法制史について、新たな興味が湧いてきました。

6 死

「私はありがたいことに、いつなんどき神様のおぼしめしがあっても、何の心残りもなくこの世を立ち去ることが出来る。もっとも生命だけは別で、それを失うことが私の心を重くするのは、これはもう何とも仕方がない。私は一切のものから解き放たれている。私自身を除いて、みんなに半ばお別れをすましている」

「一つの生命が崩壊するのは、他の多くの生へ推移して行くことである」

「われわれは如何に容易に目覚め(た状態)から睡眠(の状態)に移ることだろう。如何に、何の苦痛もなしに、光の知覚と自己についての認識を失うことだろう。

われわれからすべての行動とすべての感覚を奪う睡眠は、無益で、自然に反するものと思われるかもしれないが、実のところ、自然は、この睡眠によって、われわれを生きるためと同様に死ぬためにつくったものであることを教えている。そしてわれわれに、生きているうちから、生のあとにとっておいた永遠の状態を見せ、これに馴らし、これに対する恐怖の念を取り去ろうとしているのである」

30代、『エセー』の執筆開始当時、ミシェルは、「哲学とは如何に死すべきかを学ぶことである」と書きつけていました。死を、特別なこととして、考えていました。

※ この話、河合隼雄さんの指摘である「自我を確立すると、死ぬことが辛くなる」にも通じるものがあって、興味深いです。

その後、彼は、争乱の時代を生き、学問を積み重ね、自分も含めて理性だけでは生きていない人間たちの姿に接し、自然という存在を認識しました。その果てに、彼は、「死ぬことは、眠ることと同様、自然なことである」という趣旨の考えに、到達したようです。

この考えもまた、もっとも高く昇ったものであり、もっとも現世的かつ下界的なものではないでしょうか。

「一つの生命が崩壊するのは、他の多くの生へ推移して行くことである」という、ミシェルの死生観は、司馬遼太郎さんの「人間は、自然をめぐる生命である」という死生観とも、重なります。時代も地域も違う、二人の死生観が、一致する。そのことを、個人的に、不思議に思うと同時に、嬉しく思います。二人の死生観に、共感します。

7 家族

堀田さんは、この作品の終盤で、ミシェルと家族との不和についても、触れていました。

年がら年中、書斎にこもって、思索と執筆に耽るミシェル。家人の指揮監督も含む「家事」は、母親と妻に任せきり。妻は不倫。母親は、ミシェルの家のお墓には、入りませんでした。

仕事一辺倒で、家庭に居場所がない、ミシェル。その点だけから考えると、まるで、現代日本の会社員である男性を見ているようです。

そして、その姿は、堀田さんにも、重なります。堀田さんは、著作に専念。家事や、出版社とのやりとりは、すべて奥さんに任せていたそうです。

ミシェル、堀田さんが、ここまで社会思想・人文思想を追究してくれたのですから、後世の私たちは、残る問題である「仕事も家族も一体として含み込んでの人生」に、取り組むべきなのかもしれません。